2025년 2월호 문화 금줄, “부정한 것은 출입금지!!”

금줄, “부정한 것은 출입금지!!”

글 백은영

휘영청 밝은 달이 밤하늘 높이 뜨면, 달빛 아래 사람들은 두 손 모아 소원을 빈다. 간절한 마음 저 달까지 닿을 수 있도록 진심을 담은 기도소리는 고요한 밤하늘에 반짝이는 별이 된다.

해마다 정월대보름이 되면 횃불을 들고 뒷동산에 올라 달이 뜨길 기다린다. 그렇게 달이 머리 위로 떠오르면 횃불을 땅에 꽂고 소원을 빌었다. 이를 ‘달맞이’라 한다. <동국세시기(東國歲時記)>에 의하면 “초저녁에 횃불을 들고 높은 곳에 오르는 것을 달맞이라 하며, 먼저 달을 보는 사람이 길하다.”고 한다.

정월대보름 때 행해지는 풍속 중에는 ‘달맞이’를 비롯해 ‘부럼 깨기’ ‘쥐불놀이’ ‘오곡밥과 나물 먹기’ ‘금(禁)줄과 부정 금기’ 등이 있다. 이 중 지금은 보기 힘든 ‘금줄’에 대해 알아보자.

정월대보름과 금줄

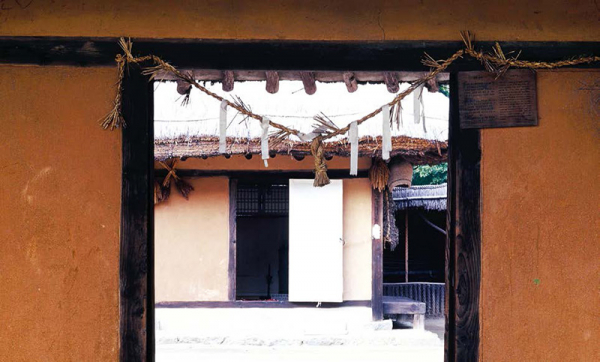

정월대보름이 가까워지면 마을 입구나 신성한 공간에 금줄을 두르고 외부인의 접근을 막았다. 이때 황토를 뿌리기도 한다. 정월대보름에 금줄을 사용하는 관습을 주로 마을공동체와 신성한 공간을 보호하고 부정한 기운이 들어오는 것을 막기 위한 의례적 요소의 기능이 강했다. 또한 농업사회였던 당시 한해의 풍요를 기원하는 의미로도 사용됐으며, 부정한 사람이 마을이나 의식 장소에 접근하지 못하게 하는 경고의 표시이기도 했다. 특히 최근에 상을 당한 사람이나 몸이 부정한 사람은 금줄 안쪽으로 들어갈 수 없었다.

금줄은 대개 왼새끼를 꼬아 만드는데, 이는 잡귀가 밤새도록 새끼줄의 외로 감겨나간 부분을 세느라 시간을 허비한 나머지 새벽 닭울음소리에 허겁지겁 도망간다고 생각했기 때문이다.

금줄은 장승이나 당집, 신목(神木) 등 마을의 안녕과 풍농을 위해 제를 올리는 모든 제장(祭場)에 두르는데, 마을 입구에 금줄을 쳐놓으면 외지인은 그 마을에 들어갈 수 없었다. 예전에는 마을마다 쉽게 볼 수 있었던 모습이지만 지금은 지자체나 마을 고유 행사로 치러지는 경우가 대다수다.

충남 금산군 추부면 신평2리 신탑마을에는 언제 세워졌는지 모를 돌탑이 하나 있는데, 해마다 정월대보름이 되면 마을 사람들이 모여 정성껏 탑제(塔祭)를 지낸다.

구전에 의하면 수세가 아름다웠던 신탑마을에 이유 없이 사람도, 소도 죽어나갔는데 지나던 도승이 마을의 백호가 부실한 탓이니 탑을 쌓고 나무를 심으면 마을이 평온해질것이라 해 탑을 세웠다고 한다. 풍수적으로 배산임수에 좌청룡은 훌륭하나 우백호가 허한 입지를 나무와 돌탑을 세워 마을의 안녕을 기원한 것이 지금까지 이어져 내려온 것이다.

그렇게 정월대보름이 가까워지면 온 마을 사람들이 모여 금줄을 치고 음식을 장만해 농악놀이와 함께 탑제를 지낸다. 이들에게 돌탑은 마을의 수호신과 같은 존재다.

광주광역시 북구 용전동 용전마을 역시 마을의 안녕과 풍년을 기원하기 위해 정월대보름이 되면 마을 공동 제사인 ‘당산제(堂山祭)’를 지낸다. 본래 두 곳의 당산에서 제를 지냈으나 해방 이후 중단됐으며, 현재의 당산제는 <용전 들노래> 복원을 계기로 1990년대 중반에 복원된 제의이다.<용전 들노래>는 용전동 일대에서 불리던 노동요로 광주광역시 무형문화재로 지정됐다.

용전동 용전마을 당산제는 과거에는 정월 열나흗날 밤에 지냈다. 정월 초닷새에 마을회의를 열어 제관과 축관, 화주를 선정했다. 제관과 축관은 아들이 많고 학식이 있는 마을 어른을, 화주는 정결한 사람을 뽑는다. 제물(祭物)은 삼실과 나물, 돼지머리, 밥, 떡 등을 준비하는데 제비(祭費)는 마을 재산의 이자로 충당했다. 당산제 당일 오전에는 마을 입구와 당산나무 주위에 금줄을 치고 금토를 뿌려 부정의 출입을 막았으며, 밤 10시 무렵에 나발을 불어 제의 시작을 알렸다. 제의(祭儀)는 유교식으로 진행돼 제관들과 성인 남자들만 참여가 가능했으며 농악대도 함께 참여했다.

용전마을 당산제(출처: 뉴시스)

현재 당산제는 정월대보름에 지낸다. 오전 10시 무렵 마을 사람들은 마을회관에 모여 굿을 치면서 당산나무 앞에 가서 간단한 제를 지낸다. 제물은 돼지머리, 나물, 밤, 대추, 곶감, 사과, 명태, 막걸리 등으로 간소하다. 당산나무에 금줄을 두르고 제물을 진설하고 헌작한 후 재배하는 간단한 순서로 진행하고 있다.

언제부터인가 우리네 전통과 풍속이 미신처럼 여겨지고, 그저 오래된 것으로 취급받으며 사람들의 기억 속에서 잊혀지고, 빠르게 변해가는 문화 속에서 사라져가는 지금, 이런 풍속을 보존·전승해 가고 있는 마을이 있다는 것은 참으로 고마운 일이 아닐 수 없다.

금줄, 부정한 기운을 차단하다

부정한 것의 접근을 막기 위해 신성한 장소나 대상물에 매는 새끼줄인 금줄은 검줄·금기줄(禁忌繩)·인줄(人繩)·좌삭(左索)·문삭(門索)·태삭(胎索) 등 다양한 이칭이 있다.

금줄에 종류에는 출산한 후에 집 대문에 치는 금줄, 동제를 지낼 때 마을 어귀나 동네 우물, 제관의 집, 당산나무, 당집등 신체(神體)나 신체 주변에 치는 금줄, 장을 담글 때 장독대에 두르는 금줄 등이 있다.

부정한 것의 접근을 막는다는 공통된 성질이 있지만 금줄의 대표적인 상징을 꼽자면 바로 ‘출산’이다. 한국 전통문화에서 출산은 가족과 공동체에 있어 중요한 일로 여겨졌다. 이 중에서도 ‘금줄’은 출산과 관련된 대표적인 풍습으로 새 생명의 탄생을 알리고 이를 보호하려는 상징적인 역할을 해왔다.

금줄의 역사는 고려와 조선 시대까지 거슬러 올라간다. 과거 농경사회에서 아이의 탄생은 가족의 생존과 직결된 중요한 일이었다. 금줄은 주로 집 대문이나 출입문에 매달았는데 이는 집안에 출산이라는 신성한 일이 있었음을 알리며, 외부로부터 악귀와 부정한 기운이 들어오는 것을 막는 역할을 했다.

금줄로 사용된 왼새끼는 비일상적이거나 비정상적인 형태로 일상적 공간에서는 사용되지 않았다. 다시 말해 금줄이 걸린 공간이 신성한 공간임을 상징하는 것이다. 음계(陰界)의 속성을 지닌 잡귀가 왼쪽 즉 양계(陽界)의 속성을 지닌 좌(左)를 두려워한다는 속신과 연결되며, 금줄을 왼새끼로 만드는 이유도 여기에서 기인한다.

남자 아이가 태어나면 새끼줄에 남성을 상징하는 붉은 고추와 숯을 끼워뒀는데 이는 붉은 고추와 숯이 잡귀와 부정을 물리친다고 여겼기 때문이다. 반면 여자 아이가 태어나면 솔잎과 숯 등을 달아뒀는데 솔잎에는 아이가 자라서 바느질을 잘하도록 기원하는 뜻이 담겨 있다. 아이가 태어난지 21일이 지나면 금줄을 걷었다.

금줄은 신성한 공간과 일상적인 공간을 구분하는 경계로서의 역할을 하며 부정한 것의 접근을 막기 위한 장치이기도 하지만, 특히 출산 금줄은 신생아와 산모를 외부의 부정한 기운으로부터 보호하는 실용적인 목적도 담긴 행위이자 장치로 평가된다.

이러한 금줄 문화는 현대 사회에서 점차 사라지고 있지만 전통적인 민속신앙과 의례를 이해하는 데 중요한 자료로 남아있다.

한편 출산 금줄의 경우 현재는 다양한 형태의 ‘출산 금줄’ 만들기 키트가 시장에 나와 지인들의 출산 선물, 또는 아이가 건강하게 태어나길 기원하는 마음을 담아 출산 전 미리 만드는 등 출산 문화의 하나로 자리매김하고 있다.

등록된 코멘트가 없습니다.