2024년 10월호 마루대문 괴산의 도명산은 이미 품고 있다 도(道)가 밝아지는(明) 지금을

괴산의 도명산은 이미 품고 있다

도(道)가 밝아지는(明) 지금을

글 이예진 사진 이예진·이지예

대한민국에서 유일하게 바다가 닿지 않는 내륙지역인 충청북도. 그런만큼 사방팔방으로 경기도, 강원도, 전라도, 경상도와 맞닿고 있으며 산으로 둘러싸여 있다. 특히 이곳에는 한국 8경으로 꼽히는 속리산이 있다. 속리산에는 큰 계곡들이 있는데 그 가운데 천혜의 계곡 화양계곡을 품은 도명산으로 이번 탐방팀은 향했다.

도명산 정상에서 바라본 속리산국립공원

화양계곡

중국엔 무이구곡, 한국엔 화양구곡

태백산맥에서 뻗어나온 소백산맥줄기 가운데 있는 속리산 국립공원은 충북 보은군과 괴산군, 경북 상주시에 걸쳐져 있다. 특히 해발 1058m의 속리산은 높고 깊은 봉우리와 계곡 등으로 절경을 이룬다. 그 가운데 속리산국립공원은 화양, 선유, 쌍곡 등의 3개의 계곡이 있는데 괴산에 위치한 화양구곡은 조선 중기 대학자로 존경받은 우암 송시열 선생이 머물던 곳으로 유명하다.

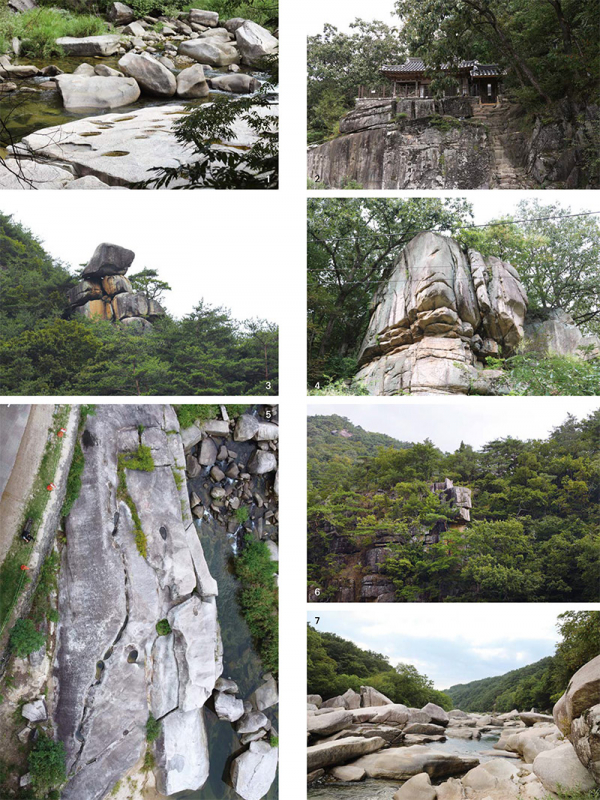

우암 송시열은 화양계곡을 보고 중국의 무이구곡을 본받아 화양구곡(華陽九曲)이라고 이름을 지었다. 화양구곡은 약 3㎞에 걸쳐 화양계곡을 거슬러 올라가며 좌우에 늘어져 있다. 입구 주차장에 주차하고 느긋하게 올라가면서 명승지를 볼 수 있어 많은 관광객이 매년 찾는 인기 명소다. 화양 제1곡인 경천벽(擎川壁)은 속리산국립공원 주차장 가기 전에 먼저 만날 수 있다. 기암이 가파르게 솟아 있고 마치 하늘을 떠받들고 있는 듯한 형세에 ‘경천벽’이라 한다. 경천벽 바위에는 ‘華陽洞門(화양동문)’이라고 적힌 송시열의 글씨를 볼 수 있다.

경천벽에서 올라가면 본격적으로 계곡과 함께 명소들을 만날 수 있다. 경천벽에서 약 400m 위로 올라가면 맑은 날에는 구름의 그림자가 맑게 비친다하여 이름 붙여진 운영담(雲影潭)을 만날 수 있다. 화양 제2곡인 운영담에서도 오른쪽 아래 바위에 적힌 ‘雲影潭’ 글씨를 볼 수 있다. 제3곡은 읍궁암(泣弓岩)이다. 읍궁암은 둥글고 넓적한 바위가 특징인데 효종의 스승이었던 우암 송시열이 효종의 승하를 안 후 매일 새벽마다 한양을 향해 엎드려 통곡했다는 곳이다.

화양구곡 제4곡 금사담과 암서재

읍궁암에서 조금 더 올라가면 제4곡 금사담(金沙潭)을 만날 수 있다. 맑은 물 속에 보이는 모래가 금싸라기 같다 하여 이름 붙은 금사담에서는 송시열이 학문을 연마하고 후진을 양성한 암서재도 함께 볼 수 있다. <암서재기(岩棲齋記)>에 ‘우암선생어병오년간축정사어계남(尤庵先生於丙午年間築精舍於溪南)’이라고 적힌 기록을 통해 송시열이 1666(현종 7)년 8월 암서재를 짓고 거주했음을 알 수 있다. 인근에는 복원된 송시열과 관련된 만동묘와 화양서원도 함께 보면 우암 송시열에 대해 깊이 생각할 수 있다.

금사담에서 올라가면 고개를 들어 제5곡 첨성대(瞻星臺)를 볼 수 있다. 평평한 큰 바위가 첩첩이 겹쳐 있는 이곳에서 성진(星辰)을 관측할 수 있다고 해 첨성대라고 이름을 붙였다. 제6곡에서는 나무에 둘러 쌓인 웅장한 바위를 볼 수 있다. 큰 바위가 시냇가에 우뚝 솟아 그 높이가 구름을 찌를 듯해 이름 붙여진 능운대(凌雲臺)의 웅장함을 담기 위해 카메라로 이리저리 찍었으나 인근 펜션으로 향하는 전깃줄이 계속 걸려 아쉬움이 남는 곳이기도 하다.

위) 제1곡 경천벽 / 아래) 제2곡 운영담

▲ 화양구곡

1. 제3곡 읍궁암

2. 제4곡 암서재

3. 제5곡 첨성대

4. 제6곡 능운대

5. 제7곡 와룡암

6. 제8곡 학소대

7. 제9곡 파천(파곶)

제7곡 와룡암(臥龍巖)부터는 본격적인 트레킹에 나서야 한다. 곳곳에 숨겨진 7~9곡은 시내변으로 세로로 길게 뻗은 바위의 전체 생김새가 마치 용이 꿈틀거리는 것과 같다고 해 이름 붙여진 와룡암과 백학이 집을 짓고 새끼를 쳤다 하여 붙여진 학소대, 개울 한복판에 흰 바위가 펼쳐진 파천(파곶)을 만날 수 있다.

특히 마지막에 펼쳐진 파천(파곶, 巴串)은 계곡 전체에 흰바위가 티 없이 넓게 펼쳐져 있고 그 위에 흐르는 물결이 마치 ‘용의 비늘을 꿰어 놓은 것’과 같아 보인다. 신선들이 이곳에서 술잔을 나누었다는 전설이 있기도 할 정도로 마지막에 숨겨진 ‘파천’은 그 아름다움을 자랑한다. 힘차게 흘러가는 계곡과 웅장한 바위의 조화가 자연의 아름다움을 그대로 보여주며 누군가 세워놓은 바윗돌에 미소가 지어지는 곳이었다.

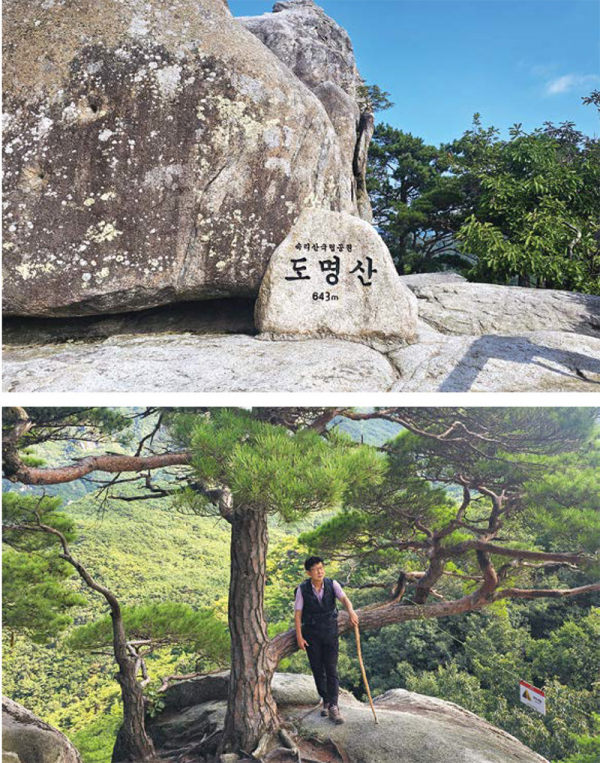

도(道)가 밝아지는(明) 도명산

화양구곡 중 금사담과 첨성대 사이에는 도명산으로 향하는 입구가 있다. 여기서 등산을 시작할 수 있는 도명산은 해발 643m의 낮은 산이지만 화양구곡을 끼고 있고 웅장한 산세를 지니고 있어 많은 사람들의 사랑을 받고 있다.

바로 옆에 있는 가령산에서 출발해 무영봉, 낙영산, 도명산, 파천으로 내려오는 산행도 다니지만 이번 탐방팀은 화양계곡에서 시작해 도명산 정상을 찍고 되돌아오는 코스로 진행했다. 도명산 정상에서 마애불을 거쳐 학소대로 내려오는 산행도 있으나 공림삼거리에서 학소대 구간을 통제하는 중이어서 아쉽게 가지 못했다.

9월 초임에도 무더운 날씨가 이어지는 이상기후가 기승을 부렸던 가운데 수풀로 우거진 도명산은 바깥보다 체감 온도가 낮았다. 다행히 습도도 높지 않아 날씨는 산행에 큰 어려움이 되지 않았다.

다만 도명산의 높이는 낮았으나 거대한 속리산의 일부임을 그대로 드러내고 있었다. 정상을 향해 갈수록 커다란 바위들을 타고 올라야 했고 올라가는 길인 듯 했으나 다시 내려가면서 구불구불한 산행길은 생각보다 힘에 부쳤다. 그러다 불어오는 시원한 산바람은 우리의 땀을 씻겨주는 고마운 바람이었다.

도명산 오르는 길에 보이는 즐비한 암석들

흙길로 시작한 산행길은 올라갈수록 기암괴석이 즐비하게 늘어선 바윗길로 변했고 철제 난간 구간도 점점 길어졌다. 하지만 이러한 힘듦은 곧 환희로 돌아왔다. 바로 뜨거운 여름의 녹음을 머금은 아름다운 풍광이었다. 땅만 바라보며 올라가던 등산객에게 이와 같은 풍광은 뜨거운 여름날의 냉수처럼 다가왔다. 올라갈수록 도명산을 품고 있는 드넓은 속리산이 눈에 담겼다.

도명산 정상부에 다가갈수록 암벽은 더욱 굴곡졌다. 마지막 바위틈을 지나 힘겹게 도명산 정상에 올랐다. 거대한 암벽으로 이뤄져 있는 도명산 정상은 뜨거운 햇빛의 열기를 그대로 안고 있었다. 하지만 커다란 바위 틈으로 뿌리를 내려 큰 나무가 된 소나무 하나가 우리를 맞이했다. 마치 자신에게 기대 쉬어도 좋다는 듯 팔을 벌리고 있는 형상이었다. 뜨거운 바위들 사이에 고고하게 서 있는 소나무는 또 다른 경이로움이기도 했다.

도명산 정상에서 바라본 속리산국립공원

산막이마을에서 연하협구름다리로 향하는 솔길

산막이옛길 입구

산막이옛길에서 바라본 괴산호

도(道)로 하나가 되어야

이번 괴산 탐방을 하면서 그리고 도명산과 산막이옛길을 다니며 많은 생각이 들었다. 특히 도명산은 이름부터 우리에게 메시지를 계속 전하고 있었다. 그렇다면 만물 가운데 신의 섭리를 담아놓았다고 하신 것처럼 이 도명산에는 어떤 뜻이 담겼을까. 모든 것은 이름대로 된다고 했는데 그렇다면 도명산은 우리에게 어떤 도(道)를 깨우치게 하는 것일까.

먼저 생각이 든 것은 도명산이 품고 있는 화양구곡이었다. 우암 송시열의 유적지로 유명한 곳이다. 우암 송시열은 조선시대를 통틀어 대학자 중 하나였으며 조선 중기 효종과 현종의 스승이었다. 그는 효종과 함께 북벌계획을 세웠으나 효종의 사망으로 실행하지 못했다. 당시 당쟁(黨爭)으로 혼란스러운 시기였고 1, 2차 예송 논쟁이 지나면서 붕당정치는 환국으로 변질되면서 많은 이들이 죽어갔다.

이러한 당쟁의 중심에 송시열 역시 있었다. 그는 서인 계열 노론의 영수였기에 때문이었다. 하지만 그의 마지막은 숙종의 사약이었다. 결국 도(道)를 닦기 위해 공부를 많이 했던 대학자인 그도 당쟁(黨爭)에 있어서 어쩔 수 없었다. 원자 책봉 문제로 발생된 1689년 기사환국으로 송시열은 삭탈관직 당하고 제주로 귀양보내졌다가 사사되었던 것이다.

“내가 일찍이 아침에 도(道)를 깨닫고 저녁에 죽기를 기대하였는데 지금 끝내 도를 깨닫지 못한 채 죽게 되었다. 앞으로는 오직 치도(致道)만 믿는다. 학문은 마땅히 주자(朱子)를 위주로 삼고 사업은 마땅히 효종의 대의(大義)를 위주로 삼아야 할 것이다.”

결국 바라던 도(道)의 끝을 알지 못한 채 그는 세상을 떠나야 했다. 그럼 송시열이 바라던 도의 끝은 무엇이었을까.

누구나 바라던 당쟁이 없는, 싸움이 없는 평화(平和)가 아니었을까. 하지만 우리의 인류사를 봤을 때 공부를 많이 한학자도, 칼을 든 장군도 평화를 가져오지 못했다. 힘을 가졌다는 나라들이 모여도 평화는 지속되지 못하는 현실을 봤을 때 이 인류에는 평화가 올 수 없는 것인지 서글픔이 남을 때도 있다.

하지만 지즉위진간(知則爲眞看)이라고 했다. 아는 만큼 보이는 것이다. 그럼 무엇을 알아야 할까. 이치적으로 하나의 물건에 대해 알고 싶다면 그 설계도를 봐야 하듯 우리를 만든 존재가 적어놓은 설계도를 보면 알 수 있는 것이다. 하지만 그 설계도 역시 쉽지만은 않아서 ‘잘’ 봐야 한다. ‘잘’ 보지 못한다면 설계도를 만든 이의 뜻을 오해하고 자의적인 해석만 하게 된다. 이에 대해 성경을 통해서 우리는 명확히 알 수 있다.

분명 성경에서는 평화가 온다고 했다. 그리고 그 평화를 가져오는 존재에 대해 예언하고 있다. 이 예언은 실상이 나타날 때 온전하게 깨닫게 된다. 이 깨달음에 대해 성경에서는 도(道)에 대해 하나님의 말씀이라는 것부터 시작한다. 결국 하나님의 약속과 성취를 깨닫는 것이 도명(道明)이라고 할 수 있는 것이다. 그럼 오늘날은 어떤 약속이 성취가 되는 때일까.

산막이옛길에서 새것이 있기에 옛것이 있다고 느낄 수 있었던 것처럼 성경에서도 옛것과 새것이 있으니 바로 구약과 신약이다. 예수님은 옛 약속인 구약의 실체로 오셨다. 그러면서 다시 오시는 재림 때의 내용을 담은 새약속 신약을 남기고 가셨다. 그리고 신약의 성취 시기에 대해 마지막 때 ‘진리의 성령이 올 때’라고 하셨다. 그리고 이 진리의 성령은 이 땅에 올 때 진리를 받은 한 사람과 하나가 돼 이 세상을 밝혀주는 빛의 역사가 시작된다고 했다. 그때 영적인 어둠을 벗어난 광복(光復)이 된다. 이 광복을 통해 진리로 자유롭게 된다는 말씀이 응해지며 구속함을 받고 있던 지옥에서 해방되는 역사가 이뤄지게 된다.

이 뜻을 우리는 도명산의 이름을 통해 다시금 깨달을 수 있었다. 그리고 그 자유가 머지않음을 귀 있는 자는 이미 듣고 있다. 예수님이 이 땅에 오셨을 때 “호산나”를 외쳤던 그 음성이 지금도 들리고 있기 때문이다. 아직 여전히 어두운 시대를 걷고 있지만 이 어두움을 걷어내는 빛이 왔고 머지않아 빛이 어두움을 삼키는 시대가 도래할 것을 알리고 있다.

등록된 코멘트가 없습니다.