2025년 8월호 역사 여인이 님을 그리는 간절한 소회 조선시대 거문고 곡으로 전해져

여인이 님을 그리는 간절한 소회

조선시대 거문고 곡으로 전해져

글·자료 이림 시나리오 작가, 허선(국악인)

사진 백은영, 이태교

고려 대학자 이제현이 가사 기록

고려가요 중에 님을 그리는 또 하나의 간절한 노래가 있다. 백제가요 <정읍사>의 정서를 방불하는 감회가 어려 옛 여인이 지아비를 생각하는 마음을 전해주고 있다. 그런데 이 노래도 작자미상이며 고려사 <악지(樂志)>와 고려 문호 익재 이제현의 작품을 모은 <익제난고> 소악부(小樂府)에 실려 있다.

가요의 제목은 <거사련(居士戀)>이다.

까치는 울 옆 꽃가지에 지저귀고

(鵲兒籬際噪花枝, 작아리제조화지)

거미는 상머리에 실실이 줄을 치네

(喜子床頭引網絲, 희자상두인망사)

우리 님 오실 날 멀지 않았겠지

(余美歸來應未遠, 여미귀래응미원)

설레는 이 마음 미리 알아 알려주네

(精神早已報人知, 정신조이보인지)

지아비를 ‘거사’라고 호칭한 것을 보면 고려시대 불교를 수양하는 사류(士流)로 봐야 옳다. 남자는 집을 떠난 연인 혹은 지아비다. 돌아올 날을 여자는 손꼽아 기다리며 풀벌레에 기대는 마음이 담겨 있다.

<세종실록>에는 이 노래가 거문고 곡이며 탄법(彈法)까지 기록하고 있다. 거사련 곡조는 세종 때까지도 악인 사이에 기악으로 연주되었음을 알려 준다. 그러나 가사가 이미 그 당시에 망실(亡失)되었다는 기록이 있는 것으로 미루어 고려 말기까지는 구비 전승된 듯하다. 이것을 익재는 한문으로 옮겨 기록한 것이다.

오주연문장전산고(五洲衍文長箋散) 4에 가곡으로 无㝵(무애)·西京(서경)·大同江(대동강)·五冠山(오관산)·楊州(양주)·月精花(월정화)·長湍(장단)·定山(정산)·伐谷鳥(벌곡조)·元興(원흥)·金剛城(금강성)·長生浦(장생포)·叢石亭(총석정)·居士戀(거사련)·處容(처용)·沙里花(사리화)·長岩(장암)·濟危寶(제위보)·安東紫淸(안동자청)·松山(송산)·禮成江(예성강)·冬柏木(동백목)·寒松亭(한송정)·鄭瓜亭(정과정)·風入松(풍입송)·夜深詞(야심사)·翰林別曲(한림별곡)·三藏(삼장)·蛇龍(사용)·紫霞洞(자하동)이 기록되어 있다. 가요 <거사련>도 고려의 속악으로 민중에서 많이 불린 듯하다.

‘거사’는 누구인가

여인이 기다렸던 남자주인공 ‘거사(居士)’는 누구이며 무슨 뜻일까. 고려는 불교국이었으므로 불교적으로 해석해보자.

중국 혜원의 <유마경의기> 권1에 보면 거사에는 두 종류가 있다고 돼 있다. 첫째는 자산을 쌓아두고 풍요롭게 사는 선비를 거사라고 했다. 둘째는 재가에서 도를 닦으며 사는 도사를 또 거사라고 불렀다. 후자는 곧 불교의 거사로서 늘 불도를 닦는 재가 보살을 지칭한 것이다.

<예기(禮記)> ‘옥조편(玉藻篇)’에는 ‘도와 예가 있는 처사를 거사라 했다.’고 기록한다. 오나라 <재만록(齋漫錄)>에는 거사라는 이름은 ‘상나라와 주나라 때에 기원을 두고 있다’고 했다. <한비자>에는 ‘태공이 제나라에 봉해졌을 때 동해가에 거사 임율(任矞)과 화사(華士)가 있었는데 이들은 천자의 신하 노릇하지 않고 제후와 벗하지 않고, 밭을 갈아 먹고 땅을 파서 산다고 하였다. 이들은 모두 자못 도와 예가 있었지만 벼슬자리를 구하지 않은 처사들이었다’고 기록하고 있다. 그 뒤 중국과 일본에서는 ‘도(道)’가 있는 처사를 거사라고 했다.

인도에서는 출가하지 않고 가정에 있으면서 불문에 귀의 한 남자를 가리키며, 여자는 여거사(如居士)라고 하였다. 후세에는 남자가 죽은 뒤 그의 법명 아래 붙이는 칭호로도 쓰고 있다. 장군(將軍)이나 귀인(貴人)은 대거사(大居士),사인(士人)은 거사(居士)라고 하였으며 송대 이후에는 일반 사대부들도 스스로 자칭했다.

원나라에서 충선왕을 모시던 성리학자 이제현(국보)

(출처: 국립중앙박물관)

신라 무열왕시기 원효대사는 속세에 있을 때 스스로를 소성거사(小姓居士)라고 칭하며 자유로운 삶을 산 것은 유명하다. 시장에서 말이나 행동을 험하게 하거나 거사들과 함께 술집과 기생집을 드나들기도 했다.

또 글을 짓거나 강론을 하고 사당에 들어가 거문고를 뜯기도 했다. 여염집에서 잠을 자거나 산과 강을 따라 좌선을 하는 등 일정한 법식이 없는 자유분방한 행동을 보였다고 한다. 원효의 행보는 속세에 섞여 대중 교화를 실천하기 위한 방편으로 해석되었다.

그리고 사실 혜공(惠空)이나 대안(大安) 등 원효와 동시대의 다른 고승들도 대중 교화를 위해 술집이나 저잣거리 등에 섞였으며, 이로 인해 이들 역시 해괴하다는 평가를 받기도 했다. 당시 고승들 중에는 유행처럼 주변의 시선을 무시하고 교화를 위한 방편으로 속세를 드나드는 경우가 있었다고 한다.

‘거사’라고 자칭하지 않은 익재

고려 삼은 중 하나였던 목은 이색은 스승이었던 익재의 묘지명에 ‘도덕의 으뜸이요, 문학의 종장이다(道德之首 文章之宗)’라고 추앙했다. 이렇듯 익재는 훌륭한 유학자로 평가를 얻었으나 ‘거사’라는 호칭을 쓰지 않았다. 이를 보면 거사라는 호칭을 쓴 이들은 불교에 심취하고 정진한 인물들이다.

문호 고려 이규보는 백운거사(白雲居士)를 자처하고 시를 지으며 장자(莊子) 사상에 심취했다. 백운이란 ‘하늘에 떠있는 흰 구름’을 지칭한 것이다. 당시는 몽고 침공으로 고려 사직이 위기에 처한 때이다.

이규보 자는 춘경(春卿), 처음 이름은 인저(仁低)였는데 벌써 아홉 살 때 시를 짓는 신동으로 기록되고 있다. 그의 호가운데 삼혹호선생(三酷好先生)은 특히 술을 좋아하기로는 벌써 소년시대 때부터였다는 것을 비유한 표현이다. 이규보는 평소 과거 시험 같은 딱딱한 글은 마음에 들지 않았다고 한다. 꾀꼬리 우는 봄날 이규보는 미인의 한을 빗댄 절구를 지어 회자되고 있다.

이 노래가 바로 <미인원(美人怨)>이다. 이시는 이규보의 문집에 실려 있으나 <거사련>처럼 한 여인(첩)이 지아비를 그리는 심경을 간절하게 표현한 것이다.

꾀꼬리 우는 봄날 애간장 타는데

꽃은 떨어져 온 땅을 붉게 덮었다

이불 속 새벽잠은 외롭기만 하여

고운 뺨, 두 줄기 눈물 흐른다

임의 약속 야속하기 뜬구름 같아

내(첩) 마음 일렁이는 강물 같아라

긴긴 밤, 누구와 함께 지내며

수심에 찡그린 눈썹 펼 수 있을까.

腸斷啼鶯春(장단제앵춘) / 落花紅簇地(락화홍족지) / 香衾曉枕孤(향금효침고) / 玉臉雙流淚(옥검쌍류루) / 郞信薄如雲

枕孤(향금효침고) / 玉臉雙流淚(옥검쌍류루) / 郞信薄如雲

(낭신박여운) / 妾情撓似水(첩정요사수) / 長日度與誰(장일

도여수) /皺却愁眉翠(추각수미취)

이규보의 <영정중월(詠井中月)> 곧 샘 속의 달을 노래한다는 시는 산속에 사는 선승을 주인공으로 삼았다. 그가 자신을 ‘거사’로 호칭한 것을 이해할 수 있다.

산승이 달빛을 탐하여 (山僧貪月光, 산승탐월광)

병 속에 물과 함께 길어 담았네 (甁汲一壺中, 병급일호중)

절에 다다르면 바야흐로 깨달으리라 (到寺方應覺, 도사방응각)

병 기울이면 달빛 또한 텅 비는 것을 (甁傾月亦空병, 경월역공)

이 시를 가지고 평론가들은 모든 것이 ‘무(無)’라는 ‘색즉시공(色卽是空) 공즉시색(空卽是色)’의 불교 논리를 완벽하게 소화하여 시화한 작품이라고 평한다. 달빛을 사랑하는 스님이라면 벌써 그것으로 ‘공(空)’을 실천했다는 것이다.

완월도 욕심이며, 병 속의 가득찬 물을 쏟아내면 달빛 또한 사라지니 완벽한 공(空)의 세계를 향한 마음이란 것이다. 샘물에 비친 달빛조차 색(色)의 세계로 여길 정도의 인품이었으니 이규보가 ‘백운거사’라고 자호한 심경을 읽을 수 있다.

이단지식인 유마거사 추사

추사 김정희는 유학자이면서도 불교에 심취한 학자였다. ‘해동의 유마거사’라는 칭호를 들을 정도로 불교에 조예가 깊었다. 조선시대에 불교는 성리학에 위배되는 이단사상이었고, 승려는 기생, 백정, 광대와 함께 팔천(八賤)에 들어가는 천민으로 취급되었다.

그런데 추사는 이런 반종교적 사상에 반하여 스스로 거사라고 호칭했다. 와병 중에는 ‘병거사(病居士)’라고까지 했다. 불교와의 인연을 나타낸 아호는 천축고선생(天竺古先生), 정선(靜禪), 불노(佛奴), 비불선비(非佛仙非), 백반거사(白飯居士), 찬제거사(羼提居士) 등도 썼다.

추사는 제주도에서 가까운 곳에 사는 초의선사와 우의를 돈독히 하고 선을 논했다. 구암사의 백파(白坡)선사와 삼종선(三種禪) 논쟁을 통하여 조사선(祖師禪)에 대해 비판을 가할 정도로 선의 세계에 깊은 이해를 가지고 있었다.

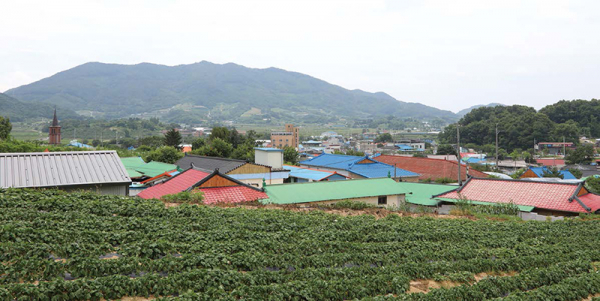

보은군 삼승면 전경

그런가 하면 <금강경>을 호신용 부적처럼 항상 휴대하고 다녔다. 추사가 유묵 가운데는 ‘거사’라고 쓴 묵기와 인장(印章)도 여럿이다.

보은 삼승면 원암역(元巖驛)은

공민왕 11(1361)년 홍건적의 난이 평정되고 개경이 수복된 뒤 복주(福州, 안동)로 피신했던 왕이 개경으로 돌아가는 길에 8월 13일에 상주를 출발하여 14일에 보은 원암역을 지나게 된다.

이색의 기록에 따르면 ‘그날 왕이 잔치를 열어 여러 신하들과 잘 놀았다. 이는 지금까지 신하들이 들에서 갑옷과 화살통을 가지고 번갈아 숙직한 것을 격려하기 위함이었다.’라는 내용이 나온다.

이때 73세의 나이로 익재는 공민왕을 호종했다. 그런데 재미난 것은 조선 중종 때 원암과 가까운 탄부에 후손인 이사균이 귀양을 왔으며 익재의 문향을 계승했다는 점이다.

익재는 원암역에서 왕을 시종하면서 한편의 시를 남긴다

국화꽃 철 늦게 향기로운 것 사랑하노니

잔 들어 서로 권하여 뜻 또한 깊고 길었네

안위나 고락은 돌고 도는 것

아이들에게 말하노니 서리 밟을 때 조심하라

爲愛黃花晩節香(위애황화만절향) / 擧杯相屬意深장(거배상

속의심장) / 安危苦樂循環事(안위고락순환사) / 설여아손계

리상(說與兒孫戒履霜) - <동국여지승람> 보은현조

글마루 답사반은 보은 삼승면에 들러 유민영 부면장을 만나 원암역 터를 찾으려 했으나 이미 일제강점기 기능을 상실, 없어진 역사 자리를 찾지 못했다. 마을 원로들에게 물어봐도 아는 이가 없다는 것이다.

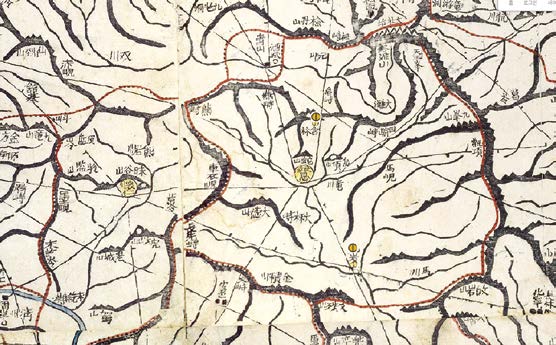

충북 보은군 삼승면 원암역 추정지 고지도(제공: 보은 삼승면 유민영 부면장)

역사(驛舍)가 있을만한 곳을 찾아다니다 이 마을에 사는 김모 할머니(91)를 만나 고래등같이 큰 건물이 현재 삼승면 중심가인 주민행복센터(삼승면 안내삼승로 687)에 있었다는 증언을 들었다. 도로변에 방치된 오래된 돌절구 한 점이 옛터임을 증언한다.

고려 공민왕이 피난 길 익재 이제현을 위시, 원로대신들과 10여 일을 묵으면서 홍건적을 물리친 위기극복을 자축했던 원암역사터를 찾는 일은 학계나 보은군의 과제가 아닌가 싶다.

보은군 탄부면 하장리 익재 영당

보은군 탄부면 하장2길에는 경주이씨 장산문중이 관리하는 익재 영당(影堂)이 있다. 익재가 공민왕을 배종한 삼승면 원암에서는 가까운 거리다.

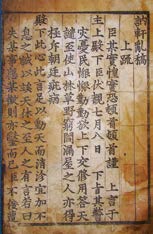

<눌헌난고> 첫 페이지

(제공: 이재준 위원)

1504(연산군 10)년 익재의 8대손인 눌헌(訥軒) 이사균(李思鈞, 1471~536)이 연산군의 폐비 윤씨 추존 건의를 반대한 죄로 보은에 귀양 와 있을 때 영정 두 점을 지니고 내려와 사당을 세우고 영당(影堂)에 봉안한 것이다. 하나는 현재 국립중앙박물관에 소장된 국보 영정이고 한 점은 청주박물관에 기증된 충북문화재 지정 영정이다.

국보 영정은 우리나라 현존 영정 가운데 가장 오래된 것이다. 국보는 일제강점기 실종되었는데 나중에 알고 보니 국립중앙박물관에 소장되어 있고 한 점이 그동안 영당을 지킨 것이었다.

이사균은 일찍이 <동국여지승람>의 수정작업에 참여한 뛰어난 학자다. 1530(중종 25)년 이행(李荇)·윤은보(尹殷輔)·신공제(申公濟)·홍언필(洪彦弼) 등과 함께 참여하여 <신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)>을 간행했다.

보은 마로 영정은 크기나 채색, 제발(題跋) 등이 원본의 옛모습과 같다. 가로 96㎝, 세로 165㎝의 크기로 비단바탕에 그렸으며, 의자에 앉은 전신의 모습을 표현하였다. 국보와 비교해도 어느 것이 원본인지 분간이 어렵다. 이 영정은 지난 1970년대 처음 필자에 의해 조사되어 고인이 되신 최영희 전 국사편찬위원장과 함께 국보와 비견될 만한 유물로 평가했다.

한때 도난당했으나 일찍 찾았으며 지금은 국립청주박물관에 기증되어 충북도 유형문화재로 지정되었다. 영당을 관리하는 장산문중 이덕희씨(李德熙, 76)는 “영정은 보은군이 8000만 원을 들여 똑같이 이모하여 봉안했다”고 밝히고 있다.

눌헌은 그 기개와 문장이 익재를 닮았다고 한다. 언변과 몸가짐이 정직하고 변덕스럽지 않은 까닭에 주위 사람들에게 비판을 받았다. 1498년에 연산군(燕山君) 4년 무오(戊午) 식년시(式年試) 을과(乙科) 4위로 급제, 승문원 권지로 관직을 시작하였다. 부수찬으로 폐비 윤씨(尹氏)의 복위를 반대하다가 보은으로 유배되었다가 곤양(昆陽)으로 옮겨졌다.

보은군 익재영당염수제 관리자 이덕희(76세) 어르신과 글마루 답사반

보은군 익재 영당 편액

1519년 전주 부윤을 거쳐 부제학으로 있을 때에 폐비 윤씨의 복원과 관련, 한때 중도부처(中途付處)된 것이다. 그가 보은 탄부와 인연을 맺은 것은 바로 이때다.

이사균은 곧 공조참판을 제수받아 서울로 올라갔으며 이어서 이조판서가 되었다. 1534년 참찬으로 승직되었으나 나세찬(羅世纘)을 구하려다가 경기도관찰사로 좌천되었다. 뒤에 다시 지중추부사(知中樞府事)가 되었다.

탄부면 익재 영당 주변 유적에서 글마루 답사반은 여러 점의 도자기편을 수습했다. 이 자기편들은 지방 가마에서 번조한 것이 아니라 광주 관요 자기편들이 많았다. 굽이 높고 모래받침을 써 번조한 고급자기 잔해들이다. 파편 중에는 중종시기 것으로 보이는 청화파편도 있다. 지체 높은 신분이 아니면 이런 자기를 쓸 수가 없다.

이사균이 부처되었을 때 가지고 온 세간 그릇이 아닌가 싶다. ‘부처’란 귀양의 일종이나 가족들과 같이 갈 수 있는 특전이 있었다. 이사균이 서울로 올라간 후에도 이곳 영당은 특별히 관리된 듯하다. 영당 뒤편에 대나무 숲 앞에서도 자기편과 기와편도 산란하다. 모두 조선시대 중기로 판단되는 유물이다. 혹 이사균이 내려와 가족과 더불어 살던 자리가 아닐까.

보은군 익재 영당 인근에서 찾아진 토기편

고려가요 기록을 남긴 익재의 혜안

익재공 묘소(墓所)는 지금의 북한(北韓)에 있다. 가고 싶어도 갈 수 없는 곳이다. 2008년 1월 노무현 대통령 시절 경주이씨 종친 단체 북한 방문 시 후손 이재훈 종보편집위원(한학자 전 중앙회감사)에 의해 전장 6m 크기의 묘비석이 찾아졌다.

묘소 주소는 김천현 황해도 지금리 원촌(金川縣 黃海道 知琴里 院村)으로 일 우봉 도리촌(牛峰 挑李村)이라고도 한다. 비문은 고려 시중 익재 이선생 유지(高麗侍中益齋李先生遺址)라고 각자되어 있다.

자남산(子南山)에 죽림당(竹林堂)의 옛터라는 것이 바로 익재공(益齋公-李齊賢)의 유지(遺址)이며 이 비석은 북한 문화재로 지정되어 있다. 북한에서도 익재는 존경받는 인물로 평가되어 유적이 잘 보존되고 있음을 알려준다.

고려가요 대부분이 작자나 곡을 상실한 것은 안타까운 일이다. 그러나 일실위기에서 대학자 익재 이제현은 이를 <인재난고>라는 책에 가능한 수록했다. 비록 곡은 전해지지 않으나 노랫말을 통해 아름다운 사연과 정서를 음미해볼 수 있어 다행이라는 생각이다.

등록된 코멘트가 없습니다.