2025년 8월호 인물 ‘군자’와 같은 지도자를 꿈꾸다

‘군자’와 같은 지도자를 꿈꾸다

글 백은영

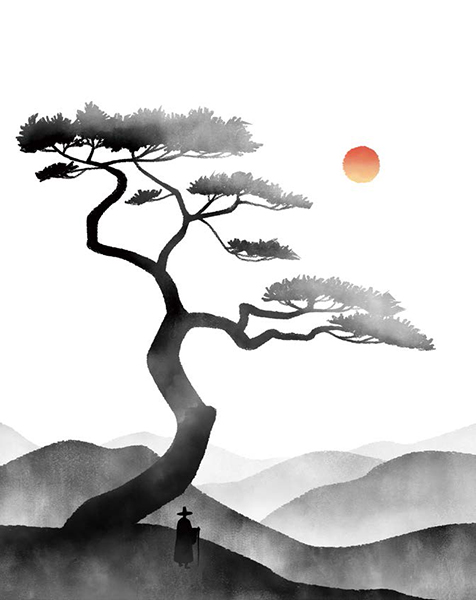

사회가 뒤숭숭하고 세상이 시끄러울수록 사람들은 지금의 상황을 정리하고 안전하고 평안한 세상을 만들어줄 누군가를 기다리게 된다. 한마디로 말해 ‘참다운 지도자’가 나타나 인류가 평화로움과 조화 속에 어울려 살아갈 수 있기를 소망하는 것이다.

바로 이러한 인간상, 참다운 지도자상을 유교에서는 군자(君子)라고 말한다. 그렇다면 도덕적으로 완성된 인격자를 일컫는 ‘군자’가 되기 위해서는 어떤 조건을 갖춰야 하는가.

<논어>에서 소인에 대해 언급한 부분이 있으니 바로 “소인부지천명이불외야(小人 不知天命而不畏也) 압대인 모성인지언(狎大人 侮聖人之言)”이다. 즉 소인은 천명을 알지 못해 두려워하지 않으며, 높은 어른을 대수롭지 않게 여겨 존경하지 않고 성인의 말씀을 업신여긴다는 것이다.

군자와 소인의 차이는 하늘의 뜻을 알고 하늘을 두려워할 줄 아는 것이며, 다른 이의 말에도 귀를 기울일 줄 아는 것이다. 또한 군자는 우러러 하늘에 부끄럽지 않고 굽어보아도 사람들에게 부끄럽지 않아야 한다고 말하고 있다.

“하늘을 우러러 한 점 부끄러움”이 없기를 바라던 한 시인의 말처럼 군자 또한 하늘을 우러러 한 점 부끄러움 없는 삶을 살아가기 위해 자신을 갈고 닦는 사람이다. 또한 “천명을 알지 못하면 군자가 아니다(不知命 無以爲君子也)”라고 했으니 하늘의 뜻이 무엇인지 알기 위해 힘쓰고, 오늘날 군자로서 갖춰야 할 또 다른 조건에는 무엇이 있는지 살펴보는 것이 군자가 되기 위한 첫걸음이 아닌가 한다.

백성을 하늘처럼 여기고 사명을 목숨처럼 중시해

군자는 오늘날 우리가 바라는 지도자상과 가깝다고 할 수 있다. 먼저 군자는 하늘을 두려워할 줄 알기에 자기에게 맡겨진 사명을 목숨처럼 여긴다.

또한 언행을 바르게 하고 사람을 업신여기지 않는다. 지도자로서의 군자는 백성이 곧 하늘임을 알기 때문이다.

공자가 살아있던 당시 군자는 임금의 아들에 불과했지만, 공자는 임금에서 아들로 세습되는 군자의 모습을 새로운 인간상으로 변모시켰다. 더 이상 혈연에 얽매인 존재로서의 군자가 아닌 오로지 노력에 의해 자신의 모습을 갈고 닦아 새롭게 만들어가는 사람이 군자로서의 자격을 갖춘 사람이 된 것이다.

유교에서의 인간은 만물의 영장으로 하늘의 기품과 땅의 형상을 가장 완벽하게 부여받은 중간적 존재다. 그렇기에 항상 자신을 억제하고 사람의 도리를 다해야 한다고 주장한다.

극기복례(克己復禮)하고 수신제가(修身齊家) 해 결국은 치국(治國) 평천하(平天下) 할 줄 아는 도덕적인 인간, 바로 군자이다. 이렇듯 유교에서의 군자는 ‘하늘의 계승자’로서 자신을 갈고 닦을 줄 알며 날마다 학문에 힘쓰고 인예(仁禮)를 중시하는 사람이다.

또한 군자란 위엄이 있고 그 안에는 따뜻함·사랑·긍휼함이 있으며, 또 다른 한 면에는 지혜 곧 논리적·합리적인 설득력을 갖춰야 한다. 이를 군자삼면(君子三面)이라 한다.

진리를 위해 늘 배움에 힘쓰고 그것을 실천할 줄 아는 사람, 진리를 위해서라면 남의 칭찬과 비난에 연연해하지 않는 독립적인 사람, 그러면서도 그 안에 따뜻함과 사랑이 공존해 따르는 이가 많은 사람이 바로 군자(君子)다.

공자 동상

공자는 군자의 조건으로 “언제나 성실함을 잃지 않는 일이 중요하다”고 말할 정도로 성실을 중요하게 생각했다. 모든 사람이 군자가 될 수는 있지만 정작 군자가 되는 사람은 많지 않은 이유도 여기에 있다. 누구나 갈 수는 있지만 아무나 도달하기 힘든 길, 그 좁고 협착한 길을 늘 자신과 싸워이겨내며 걸어가는 그 모습을 본다면 어느 누가 따르지 않겠는가.

오늘날 사람들이 군자와 같은 지도자를 원하는 이유도 여기에 있다 할 것이다. 굳이 강요하지 않아도 그 행하는 것만 보고도 믿고 따를 수 있는 지도자. 그렇기에 군자는 사람들에게 잘 보이려 자신을 가장하거나 꾸미지 않아도 믿고 따르는 사람이 많음이다.

군자, 정신이 일관되고 기준이 되는 사람

‘군자불기(君子不器)’라는 말이 있다. 군자는 일정한 용도로 쓰이는 그릇과 같은 것이 아니라는 뜻으로, 군자는 한가지 재능에만 얽매이지 않고 두루 살피고 원만하다는 말이다.

‘군자불기(君子不器)’는 대기(大器)라는 말로 풀이할 수 있다. 큰 대(大)는 한 일(一)자를 먼저 쓰고 사람 인(人)을 쓴다. 여기서 한 일(一)은 정신이 일관된 것을 의미한다. 즉 군자는 ‘정신이 일관된 사람’이라는 것이다. 동양철학에서는 한 일(一)이 도(道)나 법칙(法則)을 의미하니 곧 군자는 그도(道)가 일관된 사람을 뜻한다고 할 수 있다.

또한 군자(큰 그릇)는 사방으로 쓰임 받을 수 있는 사람이다. 이런 사람은 언행일치가 되며 겸손한 사람으로 동서남북(사방) 어디에서 바라봐도 똑같은 사람 즉 어디서나 한결같은 사람이다. 여기에서의 겸손(謙遜)은 말이 행동을 겸비했을 때를 뜻한다. 그렇기에 군자는 믿을 수 있는 사람이다. 믿을 신(信)이 사람 인(人)과 말씀 언(言)으로 이뤄졌듯이 그 말에 진실(진리)이 있는 사람이야말로 ‘믿을 수 있는 사람’이다. 다시 말해 군자는 말과 행동(사람)이 일치하는 사람이다.

공자는 <논어> 이인편(里仁篇)에서 ‘오도일지관지(吾道一以貫之)’에 대해 말한 바 있다. ‘나의 도는 하나로써 모든 것을 꿰뚫는다.’는 말은 한마디로 군자는 ‘기준’이 되는 사람이라는 뜻이다. 한정된 그릇이 아니기에 어느 곳에서 무슨일을 하든지 기준이 될 수 있는 사람이자, 그 쓰임에 맞게 사용되어지는 사람이다.

잘못된 일이거나 그릇된 방향으로 갈 수도 있음을 알고도 그저 시키는 대로 일하는 사람(小人)이 아닌, 옳은 것을 위해서는 다른 방향으로 갈 수 있는 용기가 있는 사람, 그렇기에 군자는 형벌을 두려워하지 않는 사람이다.

<논어>에 “군자회형(君子懷刑) 소인회토(小人懷土)”라는 말이 나온 이유와도 일맥상통한다. 이 말에는 잘못에 대해 공명정대하게 약속한 법(형벌)으로 해결한다는 뜻 외에도 “군자는 무슨 일을 하든지 반드시 법과 원칙을 기준으로 삼는다”는 말이 내포돼 있다.

이렇듯 군자는 그 정신(道)이 일관된 사람이며, 옳은 것을 위해서는 벌 받는 것을 두려워하지 않으며, 모든 일에 약속한 법대로 공명정대하게 처리하는 사람임을 알 수 있다. 또한 모든 이의 ‘기준’이 되는 사람이니 과연 ‘임금의 아들(君子)’이라 할 수 있다

등록된 코멘트가 없습니다.